ご当地スーパーは『食のテーマパーク』

一般人が観光地に行けば、名所旧跡を観て地元グルメを満喫しようか。『47都道府県 日本の地元食大全』(平凡社)著者のスーパーマーケット研究家・菅原佳己さんの場合、観光地に着いて真っ先に向かうのは名所旧跡ではなく、スーパーだ。しかも地元の人が経営し、地元民に愛されるこぢんまりとした“ご当地スーパー”なのだ。

「2万店あるといわれる日本のローカルスーパーには、その土地の知恵や文化が凝縮されており、『食のテーマパーク』『食の図書館』というべきもの。お城や庭園も素敵な場所ですが、私にとってはご当地スーパーが生み出す『ごち食(ご当地スーパー食)』『ごちみや(ご当地スーパーみやげ)』に地域の特色・歴史を感じます。

一例をあげれば、北海道美唄市の『角屋のやきそば』。袋詰めされたやきそばで、箸を使わずにそのまま直に食べます。これは昭和の時代に炭鉱夫たちが汚れた手のまま、手早く空腹を満たせるように調理済みのやきそばを提供したことが始まりです。

1973(昭和48)年に最後の北菱我路炭鉱が閉山するとこのやきそばも姿を消しましたが、’05(平成17)年に地元民の要望で復活。このやきそばを通じて、スパイシーなソース味を堪能しつつ、昭和30年代の活気があった美唄市に思いを馳せるのです。美唄市にもう炭鉱夫はいませんが、それでも美唄市民の間では、『箸を使ったら負け』と伝わっています。その土地ならではの食に出会えるご当地スーパー巡りはフィールドワークでもあります」(菅原さん、以下コメントはすべて)

ご当地スーパー巡りは民俗学でもあるようだ。菅原さんはご当地スーパーのごち食のためなら秘境にも赴く。

徳島県三好市の『歩危(ぼけ)マート』で売られる、祖谷(いや)豆腐。標高が高く平地が少ない祖谷地域は吉野川中流の景勝地で、その最寄りとなるJR大歩危(おおぼけ)の駅前にある地元スーパーでは一風変わった豆腐が売られている。

「日本三大秘境のひとつに数えられているほど険しい山間地域で食べ継がれてきた祖谷豆腐は、縄で縛って持ち運べるほど大きく固くてどっしりとしています。

貴重な大豆を無駄にしないよう、にがりをたくさん入れたため固くなったようです。水分を抜くことで傷みにくく日持ちします。急峻な山が多く、稲作には向かない地域でタンパク質が凝縮された祖谷豆腐は、なくてはならない栄養源でした。お雑煮に餅の代わりに祖谷豆腐を入れて食べるなど、独自の食文化が発展しています」

“そこらへんの草”で地域が活性化

ディープな食文化も網羅される同著には家族経営のスーパーが起こしたミラクルも記されている。埼玉県春日部市の『みどりスーパー』の場合、とある惣菜弁当が地元商店の新商品開発による地域活性化に貢献もした。

「コメディ映画『翔んで埼玉』(’19年)は徹底的に埼玉をイジり倒し、『埼玉県人にはそこらへんの草でも食わせておけ!』というセリフが社会現象にまでなりました。みどりスーパーの惣菜部長である河内みどりさんがこの言葉をヒントに、当初、地域の人の健康を考えた野菜天丼として売っていたものを『そこらへんの草天丼』と名前をつけてXに投稿したらバズり、新名物となりました。

春日部産のお米・コシミルキーをブレンドし、そこらへんの生産者さんが畑でつくったそこらへんの草(アシタバ、ケール、春菊など)で身体に良い野菜天丼がSNSで広がり、いまではインバウンドのお客さんまで来店します。

みどりスーパーだけでなく、近隣の和菓子屋さんが『そこらへんの草団子』、お煎餅屋さんは『そこらへんの草あられ』を作り、みどりスーパーでも販売し、“そこらへんの草商法”で地域が活性化しているのです」

全国チェーンのスーパーはスケールメリットを活かし、メーカーと直にかけあい、卸値を交渉して、低価格の商品で客を呼べる。しかし、小規模のご当地スーパーが価格で競争することは不可能だ。しかし、その代わりにアイディアで客をリピートさせている。

「みどりスーパーは鮮魚のアラでアラ汁を作り『謎汁』と命名してお客さんに振る舞っています。またお子さん向けに綿アメを作れる機械もある。それは、『せっかく来てくれたお客さんを喜ばせたい』、『商品にならないものでも喜んでもらいたい』というまっとうな商人の感覚です。価格以外で勝負をすることでいろいろな特色が広がり、均一化された全国チェーンのスーパーとは異なる魅力があります」

謎のダンスパフォーマンスがバズった佐賀のスーパー

佐賀県伊万里市にあるスーパー『ファインズTAKEDA』も知る人ぞ知るスーパーだ。父親が創業したスーパーを竹田智史社長と温史副社長が兄弟で経営。お惣菜を手作りするなど自家製商品も充実しているが、ウリはなんとダンスだ。

「’19年、コロナ禍に副社長のあっちゃんが謎のダンスパフォーマンスを開始。踊りながら替え歌でお惣菜をアピールしながら、『日本一楽しいスーパー』と宣伝しています(笑)。’23年にはダンスを見て一緒に踊るおばあちゃんの映る動画が大バズりしました。

隣接する長崎県佐世保市で愛される大屋食品工業の『佐世保豆乳』は、なぜかチューチュー吸うアイスの容器に入っています。竹田兄弟にとってもソウルフードで、お店でも販売していますし、上部の飲み口ではなく底を歯で切ってチューチューしていました。砂糖で調味してあり、ほっとする甘さです。コーヒーに入れてソイラテにして飲んでも美味しいです。その場所でしか出会えないごち食への興味は尽きません」

同書は、’19年4月から朝日新聞土曜日別刷り『be』に連載されている『お宝発見 ご当地食』を書籍化した第2弾だ。菅原さんが47都道府県を巡って実際に買って食べて調べたごち食のうち、’22年1月22日から’25年1月18日掲載分が紹介されている。

「3年分の連載がつまったものです。でも全国には2万店のローカルスーパーがあり、私はまだ4千店しか回れていない。私のご当地スーパーを巡る旅はまだまだ続きます」

まだ見ぬごち食、ごちみやが日本のどこかのスーパーに眠っているかもしれない。

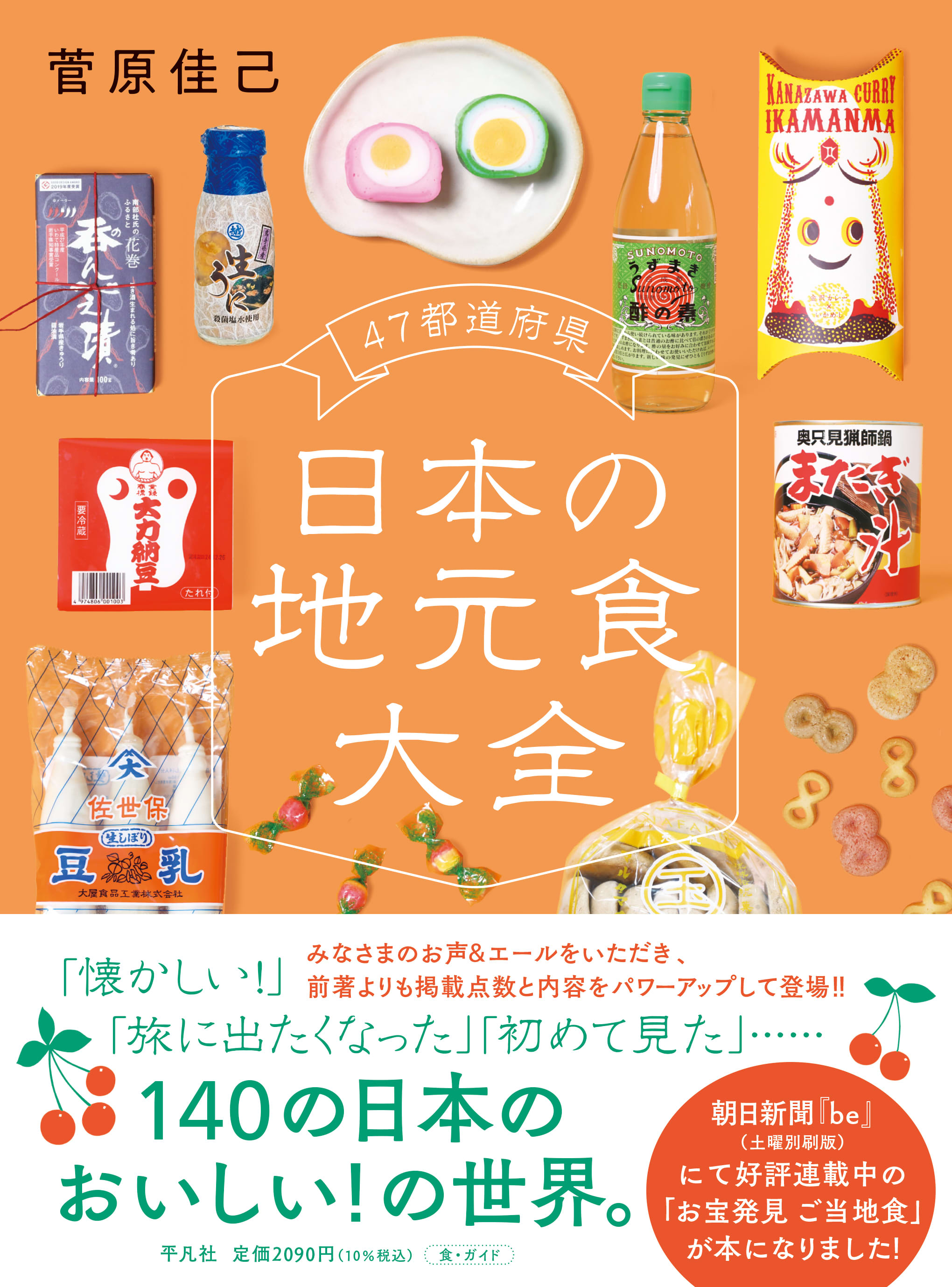

『47都道府県 日本の地元食大全』(菅原佳己・著/平凡社)

![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61790.jpg)

![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61793.jpg)

![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/-/20250725165932/img/default_img/region_squ_320_001.jpg)