スピード・技術力に磨き

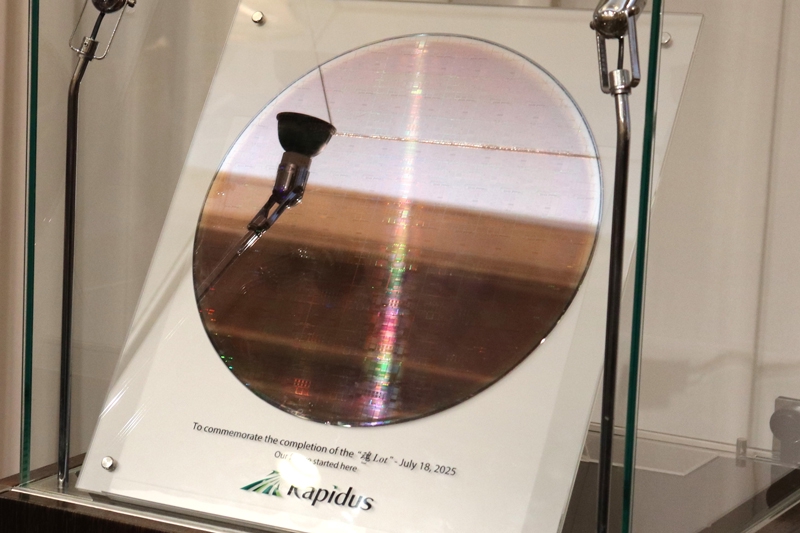

ラピダス(東京都千代田区、小池淳義社長)は、回路線幅2ナノメートル(ナノは10億分の1)世代の先端半導体を国内工場で試作し、トランジスタが正常に動作することを確認した。試作したトランジスタは次世代の「ゲートオールアラウンド(GAA)」構造で製造実績は国内初。世界でも数社程度とみられる。18日にはイベントを開き、顧客候補や投資家らにも成果をアピール。2027年の量産開始に向けて弾みをつける。(大川諒介)

「はっきりした、大きなマイルストーンを超えた」。工場を置く北海道千歳市で会見した小池社長は、試作の成果をこう強調した。ラピダスの東哲郎会長も「世界でもまれに見る異例のスピードでここまで来ている」と手応えを語った。

ラピダスは22年8月の設立以降、政府支援を受けながら急ピッチで工場を建設し、立ち上げてきた。米IBMから技術供与を受け、同社のニューヨーク州の研究所に技術者を派遣し習得を促進。24年12月には国内初となる蘭ASML製の極端紫外線(EUV)露光装置を搬入し、4月に試作ラインを稼働した。

試作品はEUVリソグラフィーを含む全ての工程が千歳市内の工場で行われ、量産化に向けた技術移転が順調であることが示された形だ。ただ、今回試作したのはGAA構造のトランジスタのみで、特性を確認できたのは実際に顧客が求めるデバイスの一部機能にとどまる。

それでも、小池社長は「顧客の設計に十分に耐え得るものを確認できた」と先を見据える。顧客が半導体を設計するのに必要な情報をまとめたプロセスデザインキット(PDK)も25年度末までに整備することを目指す。AI(人工知能)向けなどを視野に、今後は先端半導体の受託製造に向けた準備を本格的に整えていく。

GAA構造の次世代トランジスタは世界中で開発競争が激化している。25年中の量産を計画し先頭を走る台湾積体電路製造(TSMC)をはじめ、世界大手が量産化と歩留まり向上に大量の資源を投じる。ラインで一貫して枚葉式の製造装置を採用するラピダスは、細かなプロセス制御とフィードバックの早さという差別化要素を持つ。強みのスピードと技術力をさらに磨き、量産化まで駆け抜けられるか。日本の半導体復権を担う、同社の飛躍に期待がかかる。

【半導体ニュースまとめ】はこちら【関連記事】 次世代半導体の源流技術は「アポロ計画」にあった!

パソコンやスマートフォン、自動車など現代社会のあらゆる電子機器に欠かせない「半導体」。安全保障上の戦略物資とされ、産業をめぐる国際競争は激しさを増す。その主たるプレイヤーである台湾積体電路製造(TSMC)やラピダス、キオクシアなどの動きや最先端の研究開発の動向を追う。

![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61790.jpg)

![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61793.jpg)

![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/-/20250725165932/img/default_img/region_squ_320_001.jpg)