日中は谷から山へ、夜は山から谷へ――このように山沿いの地域では、1日のなかで風向きが変化する「山谷風」が吹きます。この風は、晴れて穏やかな日には日常的に発生しており、私たちの暮らしにも影響を与えています。

この記事では、山谷風のしくみや特徴、海陸風との違い、そしてこれらの風を活用した取り組みについて、わかりやすく解説します。

山谷風とは?

山地や山沿い、盆地では、「山谷風(やまたにかぜ)」と呼ばれる局地的な風が吹きます。夜に山から谷や麓に向かって吹き降りる風を「山風(やまかぜ)」、日中に谷や麓から山に向かって吹き上げる風を「谷風(たにかぜ)」と言い、1日のなかで山風と谷風が交代します。

山谷風は、よく晴れた穏やかな天気の日には規則正しいサイクルで現れます。

逆に、低気圧や前線が近づいている時などは、この風のサイクルが乱れます。ことわざで「山谷風が乱れると天気が悪くなる」と言われているのはこのためで、天気が下り坂のサインとされています。

山谷風の仕組み

山谷風が発生する仕組み

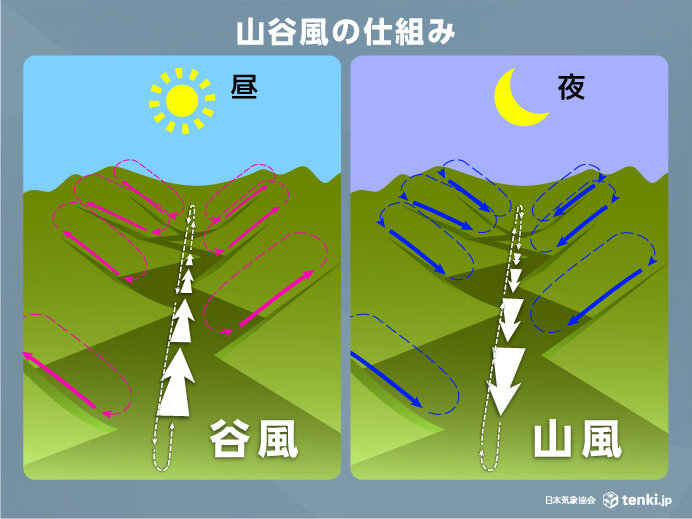

山谷風は、地形による空気の温度の差とそれによって生じる気圧の差が、風の流れを生み出します。

・谷風

谷風は、詳細には①山の斜面に沿って谷から山に吹く風と、②谷筋に沿って山へ上る風の2つに分けることができます。

①日中、日射によって地表面付近が暖められます。山の上と谷、同じ高さの空気同士を比べてみると、山の上の空気の方が熱源となる地表面が近いため、相対的に山の上の空気の方が暖かく、谷の空気の方が冷たくなります。暖かい空気は軽いので気圧が低く、冷たい空気は重いので気圧が高くなります。風は、気圧の高い方から低い方に向かって吹くため、斜面に沿って谷から山へ風が吹きます。

②①で斜面に沿って空気が運ばれてしまうため、谷付近の気圧が下がります。すると、相対的に気圧が高い麓の平地から空気が引き上げられるようにして、風が谷筋を上るようにして吹きます。

・山風

山風も、詳しくは①山の斜面に沿って山から谷に吹く風と、②谷筋に沿って山から平地へと下る風の2つに分けられます。

①夜間は逆に、同じ高さでは、谷よりも山の上の空気の方が冷却源となる地表面に近く、相対的に冷たくなります。対して谷の空気の方が暖かくなるため、山の上では気圧が高く、谷では気圧が低くなります。このため、気圧が高い方から低い方へ、つまり山から谷に向かって斜面に沿って風が吹きます。

②①によって、谷底には冷たい空気が溜まります。すると水と同じように、高い方から低い方へと空気が流れて、谷筋に沿って風が吹き降ります。

なお、いずれの谷風・山風ともに、上空ではそれを補うように逆向きの風が吹いて循環をしています。

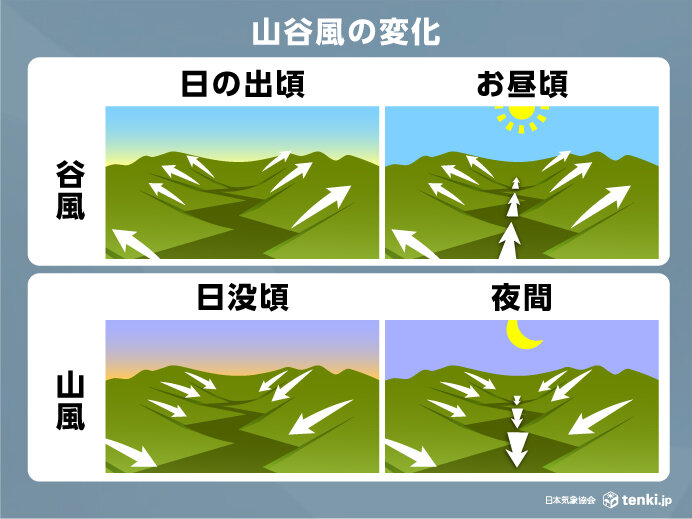

山谷風の1日のサイクル

![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61790.jpg)

![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_108_h_108_q_80/picture/look/s_look-61793.jpg)

![[HISOL_h]テスト](https://stg.imaginary.c0.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/-/20250725165932/img/default_img/region_squ_320_001.jpg)